「妳會對人性失望嗎?」前幾天和小琪吃飯,聊到她近來對一些事是多麼的失望,已經沒有辦法像以前一樣單純了。

我仔細想了一下這個問題。

我們活到20幾歲也不算特別年輕,當然多少都有些想對人生提出質疑的時刻,而這份質疑若又伴隨著曾經的信任,幻滅的時刻不僅傷痛,還可能永遠剝奪我們內心某些珍貴的特質。

要不要再把那些特質要回來呢? 很想回到純真的時刻,可要是留著它們,感覺會再次受傷害。

於是在一次又一次的幻滅後,留下的不是那些往事,而是自己傷害自己的我們。

我也曾有過這種時刻。但每次事過境遷後我從沒有真的討厭誰對誰失望過。

某部分是我大多早已對周圍的人可能會做出怎麼樣的事有個底,所以當它真的發生的時候我也不是太驚訝;某部分是我覺得每個人在傷害別人的時候,出發點都是自己,裡頭其實沒有很複雜的東西。

「這樣說好像每個人犯錯都不是故意的,所以妳覺得人性是光明的?」小琪問。

不是說我覺得受傷害時都不會不開心,只是當我感覺到那些時,內心不會有太大的起伏,甚至也不需要去為他們找藉口來讓自己好過;

也不是說傷人者都是無心的,我只是相信,他們心中肯定有比我們外在可見更激烈的戰場。

最一開始,是我讀到了《凱文怎麼了》( We need to talk about Kevin ) 這本書。

要是母親沒有母愛,而孩子並不純真? 這樣的誠實、脫序的劇本我們可以接受嗎?

《We need to talk about Kevin》就是這樣的一個故事。講述一個從小就特別早慧、有心機的男孩,在十六歲那年冷靜得在校園殺了十一個人。

凱文的母親艾娃—也就是這本書的視角,那個無法愛上自己兒子的母親,這麼說道:

「我曾經研究過那些受害者...第一眼看來,這是一群截然不同的團體,什麼樣的人都有,簡直像是從帽子裡隨便抽出幾個名字來...人生的切片,任意的集合,從大概五十個左右我們兒子碰巧不喜歡的人當中,管他願不願ˋ一把抓起的十一個角色。

但是凱文的不滿,不是這些受害者唯一的共通點...裡面每個人都有可以樂在其中的事物。這份激情能持續多久不論...賈書亞真的很愛電影,即使因此招來公開的討厭,也無法阻止凱文垂涎這股熱情。對什麼事物有熱情似乎無關緊要。...

我了解凱文不會把這種反感視為妒忌。在凱文眼中,這十個受害者之荒謬可笑無以復加,每個人都為了一點微末的小事興奮激動,這樣的熱情簡直滑稽。...不可理解的熱情從來無法使凱文發笑,從很小的時候起,這種熱情就使得他憤恨莫名。

誠然,大部分孩子都喜愛破壞,撕扯破壞一樣東西,要比製造一樣東西簡單得多;不論那個星期四的準備過程有多麼艱辛,都不可能比得上和這些人交朋友來得吃力。這種懶惰的破壞力是如此之大!但還是讓執行者獲得滿足:我破壞,故我在。而且,對多數人來說,建設是一種麻煩,需要群策群力、全力以赴的工作,而破壞卻是種釋放;要表現積極的毀壞,還得要有相當的藝術天才。在毀滅當中有擁有感,親密感,一種佔有的感覺,凱文以這種方式攫取丹尼柯比茲和蘿拉沃福德入懷,吸入他們整個的心、整個愛好。破壞的動機可能單純僅是出於佔有慾,一種誤入歧途、笨手笨腳的貪婪。」

看完這本深深挖掘到邪惡本質的書後我才明白,對我而言,所謂的人性究竟是什麼。

「愛」與「被愛」,可說是萬事萬物的本能,人有了自我後,為了分出「我」跟「不是我」,很自然的會覺得有失去這兩樣東西的可能。

所以趨向「愛」與「被愛」,試圖逃離失去兩者的「恐懼」,就是人性。

我們在這樣的本能上衍生出無數光明與黑暗的行為。

「人皆有理性」,對我來說指的是「人心裡其實很清楚唯一的目的地」—就是往愛的路上前進—只是可能由於本身的限囿,必須在當下屈服於恐懼。

凱文沒有理性嗎? 如果他沒有,他就不會對那些熱情 ( 無條件愛的原型 ) 感到憤怒,他是在氣得不到那些東西的他自己,而且厭惡的無法忍受。這份對自己的憤怒可以說是巨大無比的恐懼,在一個沒有力氣去建設的人身上展現出來的就是強大的破壞力,要摧毀會讓他看了更恐懼的所有事物。

「追求愛與被愛」,是「幸福」的同義字嗎? 我們說到「幸福」二字時,被我們放在心中的似乎更多是「逃離恐懼」。

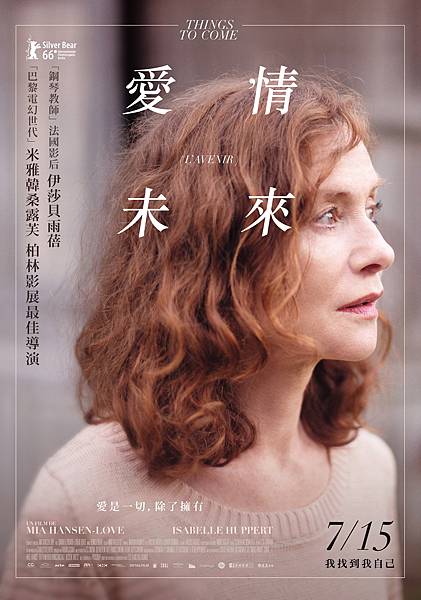

「愛情未來」( Things to come ) 講述一位哲學老師面對人生突如其來的種種劇變。

探索的要旨中,令人冷汗直冒的問題是:哲學究竟能給我們什麼? 哲學能帶我們通往幸福嗎?

克里希那穆提 ( Krishnamurti ) 在探討「幸福」這個問題時說道:

「幸福能通過任何事物被發現嗎?

我們通過事情、關係、思想和觀念來尋求幸福,因此它們成了首要的,而不是『幸福』。當我們通過某種東西來尋求幸福時,那東西對我們而言就比『幸福』本身具有更大的價值。

那時幸福是通過一種手段來尋求的,於是這種手段就摧毀了結果。

幸福能否通過任何手段、通過雙手或頭腦製造出來的東西來尋求呢?東西是暫時的,它們會被用壞和丢失;關係一直在不停地摩擦著,死亡在等候著;觀念和信念也是不穩定的、不長久的。

我們在其中尋求幸福,還沒有領悟到它們的短暫性;所以悲傷常與我們相伴,而克服它則成為了我們的問題…

要發現『幸福』的真實涵義,我們就必須探索自知之河!

然而『自知』本身並沒有終點。

一條小溪有沒有源頭呢?開端的每一滴水到最後都匯流成河,想像我們將會在源頭發現幸福,這是弄錯了。幸福只能在自知之河中才會被發現!」

對人性會失望嗎? 需要嗎? 其實會有所期待,會期望找到光明,本身就是人性。不對自己有這樣的期待感到失望,就不會對其他事情太失望。

最終我們在追尋的不是人性中那一絲光明,逃避的也不是那一抹黑暗。

「愛與被愛」是河的源頭,匯流而下留也留不住的種種情感就是人性,偉大與駭人,小奸小惡,甚至充滿平庸,光影錯落。

如果觀照這條自知之河,會發現自由,容納兩者。

ps.《凱文怎麼了》有改編成電影。

後記於10/21:看完了《情感的48種面貌》,是一本從文學來探討人各種情感的書。

深入淺出,而且很多段落都發人深省。有些情感表面上看起來是快樂的,其實蘊含著很大的恐懼,但那些表象會讓我們執迷很久,留在對自己其實有負面影響的狀態中。

如果我們都能對自己的情感有更深的認識,或許可以過得幸福一些,因此很推薦這本書。

後記於10/23:

「無論是科學、醫學甚至是心理學,都是從哲學所延伸出來的學問,在古老的時代裡,知識只有一門,那就是哲學,隨著人類文明的發展,才為了不同的應用目的,延伸出不同的學問 。」

這句話是從其他文章看到的。

這也跟我念中醫、西醫以來的感覺不謀而合。即使是科學,也是取決於切入的角度,東西方不同的思想基礎造就了看待人體完全不同的方式。

西醫注重機械式、敵我、微觀;中醫看的是整體、巨觀、人與天地共存。不要感覺面對的都是人體就會大同小異,事實上如果把人體想成一個宇宙,兩者可說是量子物理跟古典物理的差異。

選擇自己的人生哲學,打磨檢視,對一個人的影響是巨大的,對個體而言,可說哲學觀凌駕於所有事情之上不為過。

後記於11/06:

今天重看了一次 義大利作家馬西莫 ( Massimo Gramellini ) 的「找到靈魂伴侶的秘密」,看懂了很多自己以前還不懂的東西。

其中有一句「把『擁有』的慾望誤認為『愛』...當時你正是把失去她的恐懼誤認為『愛』...你會愛上錯誤的人,是因為你肯定了對自己的負面想法。飢渴的愛情似乎總是最激情。但理想的對象是唯一能和你內在能量吻合的那一位。」

突然我領悟到,這跟「凱文怎麼了」描寫的佔有慾是同一件事情,只是程度不同而已。

如果對自己認識不夠公允而淪於過於膨脹和自卑,我們就會向外在找尋自己以為自身沒有的東西,並無法抑制想擁有那樣東西的渴望。

這就是佔有慾。

試圖佔有一個人,某種程度上也是企圖殺了對方。

留言列表

留言列表

醫學

醫學